स्वदेश सिन्हा

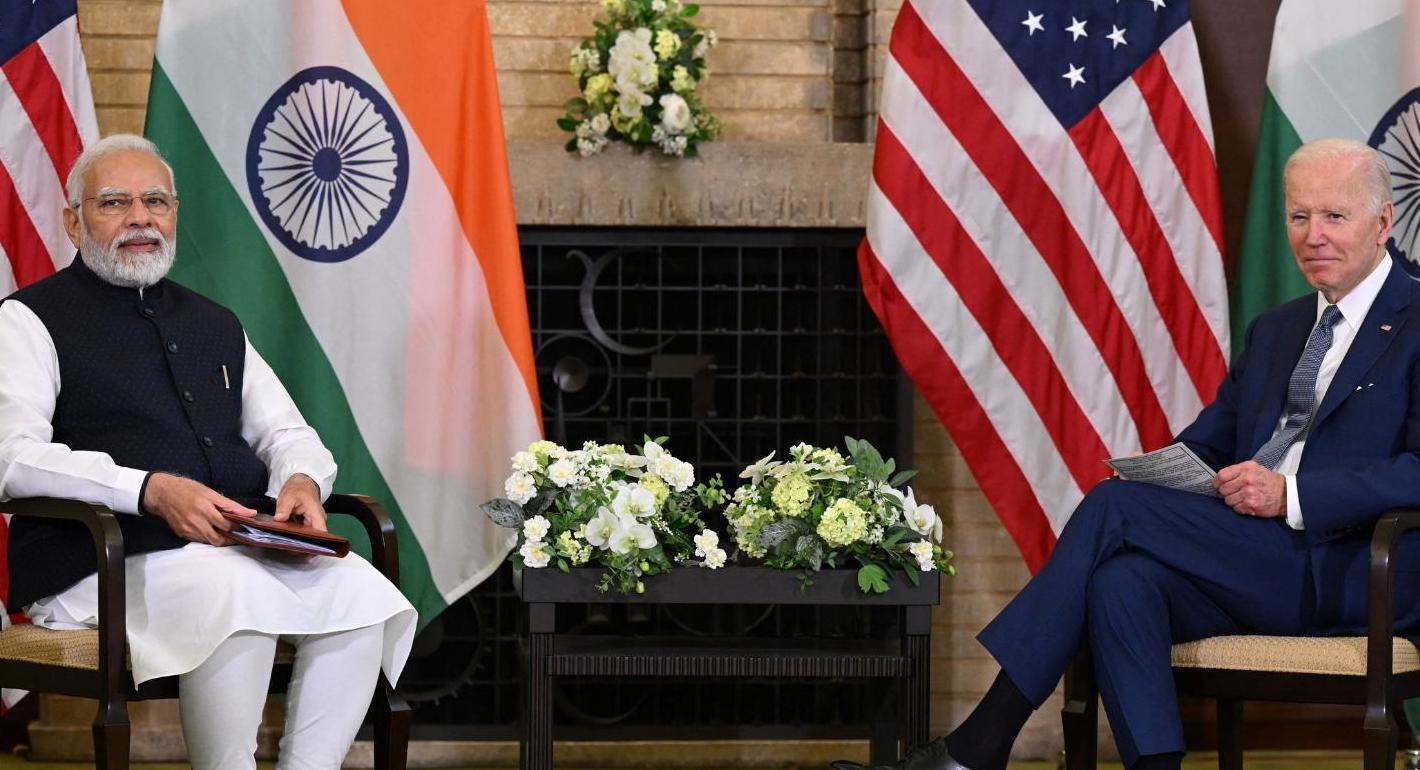

नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा को बेदाग बादशाह की यात्रा में बदलना चाहते थे, लेकिन भारत में लोकतंत्र के पतन का प्रश्न उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ रहा है। मोदी के अमेरिका पहुंचने के साथ ही सत्तर के अधिक सांसदों ने ‘राष्ट्रपति बाइडन’ को नरेन्द्र मोदी से भारत में लोकतंत्र के मानकों और मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाने की बात कही। भले ही इस मुद्दे पर ‘अमेरिकी सरकार के व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन’ ने कहा कि,”जो बाइडन’ नरेन्द्र मोदी को मानवाधिकार के मुद्दे पर लेक्चर नहीं देंगे।”

वाशिंगटन पहु़ंचकर व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ‘जो बाइडन’ भी मौज़ूद थे, उसमें एक पत्रकार ने जब यह सवाल किया कि, “भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।” इस प्रश्न के उत्तर में नरेन्द्र मोदी ने कहा,”अमेरिका की तरह डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है। मानवाधिकार डेमोक्रेसी का आधार होता है। किसी भी चीज़ के वितरण में भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता।” राष्ट्रपति ‘जो बाइडन’ ने भी अमेरिका और भारत को दो महान लोकतांत्रिक देश बताया तथा कहा कि, “दुनिया भर में हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

अमेरिका के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही विदेशी मुद्दों पर एकजुट रहते हैं, लेकिन इस बार भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के बीच भारत में अल्पसंख्यकों के दमन पर एक बयान देकर एक नयी बहस की भी शुरुआत कर दी। सीएनएन न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब ओबामा से यह सवाल किया गया कि “अगर वे राष्ट्रपति होते और पीएम मोदी से उनकी मुलाक़ात होती, तो वे भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा का ज़िक्र करते।”

इस पर ओबामा ने कहा, “अगर भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा नहीं हुई, तो देश विभाजन की ओर बढ़ सकता है। यह भारत के हित के लिए सही नहीं होगा।” ओबामा का यह बयान बतलाता है, कि अमेरिका में लोकतंत्र के मुद्दे पर शासकवर्ग में भी अन्तर्विरोध बढ़ रहे हैं। इस सबके बावज़ूद हमें यह देखना होगा कि बार-बार लोकतंत्र की दुहाई देने वाले भारत और अमेरिका में क्या सचमुच लोकतंत्र है? यह सही है कि अमेरिका की आज़ादी के क़रीब दो सौ वर्ष हो गए हैं। ‘लिंकन और जेफर्सन’ ने अमेरिका को एक खुला लोकतांत्रिक युक्त समाज बनाने का वादा किया था। अब्राहम लिंकन के लोकतंत्र की यह परिभाषा: ‘लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता से, जनता के लिए शासन’ दुनिया भर के लिए एक सर्वमान्य परिभाषा बन गई।

दुनिया भर से आए प्रवासियों का अमेरिका में मुक्त हृदय से स्वागत किया गया। द्वितीय महायुद्ध में जब इंग्लैंड सहित पूरा यूरोप तबाह हो गया, तब अमेरिका इस तबाही से बचा रह गया, इस कारण से अमेरिका दुनिया भर में आर्थिक और सामरिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा। अमेरिका की मुद्रा डॉलर दुनिया भर की सर्वमान्य मुद्रा मान ली गई, लेकिन 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ एक बड़ी ताक़त के रूप में उभरा, जिसने अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती भी दी, जिसके फलस्वरूप दुनिया भर में अमेरिकी और सोवियत ख़ेमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई।

अमेरिका किसी भी क़ीमत में सोवियत प्रभाव को रोकना चाहता था, जिसका कारण यह था, कि कम्युनिज्म अमेरिकी साम्राज्यवादी पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा थी और अमेरिका हर क़ीमत पर उसे रोकना चाहता था। यहीं से अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्य कमज़ोर होने लगे। दुनिया भर में अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ गया। वियतनाम से लेकर अगर खाड़ी युद्ध तक के अमेरिकी हस्तक्षेप की यात्रा देखें, तो दुनिया भर में वर्चस्व के साथ-साथ दुनिया के संसाधनों पर क़ब्ज़े की भी लड़ाई थी। यही कारण है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका ने दुनिया भर के सैन्य शासकों और तानाशाहों को मदद दी। लोकतांत्रिक देशों में सैनिक तख़्तापलट में सहयोग किया, इसके उदाहरण दुनिया भर में हैं।

चाहे वह ‘चिली में दुनिया में पहली सल्वाडोर अलांदे’ की निर्वाचित वामपंथी सरकार हो, जिसको 11 सितम्बर 1973 में अमेरिका की कुख्यात सीआईए ने गिरा दिया तथा उनकी हत्या कर दी। उनकी सरकार लैटिन अमेरिका में पहली मार्क्सवादी सरकार थी, जो चुनाव लड़कर सत्ता में आई थी। इसके अलावा ‘क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो’ की भी अमेरिका ने कई बार हत्या करने की कोशिश की, परन्तु सौभाग्य से ये बच गए।

अमेरिका के लिए वे तानाशाह तब लोकतंत्र के दुश्मन हो जाते हैं, जब वे अमेरिका की लूट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और लीबिया के कर्नल गद्दाफ़ी हैं। जब तक ये दोनों लोग अमेरिका का रणनीतिक हित साधते रहे, तब तक ये लोग अमेरिका के मित्र थे, लेकिन जैसे ही ये लोग अमेरिका की तेल राजनीति के विरोधी हुए, वैसे ही ये अमेरिका के दुश्मन हो गए। खाड़ी युद्ध के बाद किस तरह फांसी पर चढ़ाकर सद्दाम हुसैन की हत्या की गई, उससे सभी लोग परिचित हैं।

वास्तव में अमेरिका अपनी जीवन शैली की रक्षा के नाम पर दुनिया भर कहीं भी तख़्तापलट करा सकता है, लाखों लोगों का खून बहा सकता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में कुल पेट्रोल ख़पत का 80% अमेरिका अकेले ही करता है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की चमचमाती सड़कों पर नयी-नयी गाड़ियां रात-दिन दौड़ती रहें। अमेरिका की विशाल इमारतें हमेशा वातानुकूलित रहें, इसके लिए चाहे अफ़ग़ानिस्तान के किसी गांंव में अत्याधुनिक ड्रोन मिसाइलों से आम नागरिकों की बरात पर हमला करना हो, जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे जाएं या फिर सीरिया के किसी स्कूल में हमला करके सैकड़ों बच्चों की हत्या करना हो, अमेरिका जीवन शैली की रक्षा के लिए शायद ये सब अपराध क्षम्य हैं।

2011 में जब अरब में लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अरब वसंत का नाम दिया गया। यह आंदोलन ट्यूनीशिया से शुरू होकर, मिस्र, सीरिया, लीबिया, यमन और जार्डन से लेकर सऊदी अरब तक फैल गया। यह एक स्वत: स्फूर्त आंदोलन था, जिसका उद्देश्य इन देशों में भ्रष्टाचार का ख़ात्मा तथा लोकतंत्र की स्थापना करना था। इस कारण से इन देशों में बड़े पैमाने पर सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन हुए, लेकिन इस स्वत: स्फूर्त आंदोलन का भी फ़ायदा अमेरिका ने उठाया तथा यह प्रचार किया गया कि अरब वसंत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश जूनियर द्वारा प्रस्तुत की गई वह अवधारणा है जिसके अन्तर्गत विस्तृत मध्य-पूर्व की स्थापना करना और उसके सम्पूर्ण क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करना है।

इस आंदोलन का फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने मिस्र, सीरिया जैसे देशों में अपने विरोधी सरकारों को हटवा दिया तथा सऊदी अरब जैसे देशों में अमेरिका ने यह संदेश भी दे दिया कि, अगर ये देश अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो उनकी सत्ता उखाड़कर फेंकी जा सकती है। यह अमेरिकी लोकतंत्र की असलियत है, लेकिन इसके बावज़ूद अमेरिका में लोकतंत्र और मानवाधिकार समर्थक आंदोलन बहुत विकसित हैं। नॉम चाम्सकी, हावर्ड जिन या एडवर्ड सईद जैसे बुद्धिजीवी लगातार इस अमेरिकी लोकतंत्र का भंडाफोड़ भी करते रहते हैं।

इसकी तुलना में अगर हम भारत के लोकतंत्र को देखें, तो यहां के लोकतांत्रिक हालात अमेरिका से भी अधिक बुरे हैं। आज़ादी के बाद यहां ज़रूर एक लोकतांत्रिक संविधान बना। बालिग मताधिकार द्वारा हर पांच वर्ष पर चुनाव भी होते हैं, परन्तु यहां पर लोकतंत्र कभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। इसके अनेक कारण थे, सबसे महत्वपूर्ण कारण यहां की पिछड़ी जाति व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मणवादी ढांचा था, जिसे आज तक सरकारों द्वारा संरक्षित किया जाता रहा है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भले ही प्रगतिशील जीवन मूल्यों वाले थे, लेकिन कांग्रेस में भी बहुमत पिछड़ी मूल्य-मान्यताओं वाले हिन्दूवादी तबकों का था, इसीलिए देश में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र कभी भी लागू नहीं हो पाया। जवाहरलाल नेहरू तक ने केरल में पहली बार चुनाव के ज़रिए आई कम्युनिस्ट सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराया। उनके ही शासनकाल में अनेक पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया।

भारतीय समाज में सामन्ती मूल्य-मान्यताएं गहराई से बैठी हैं। इस कारण से यहां जनता द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री भी किसी राजा से कम नहीं होता, यही कारण है कि राजनीतिक दलों में कोई आंशिक लोकतंत्र या जनवाद नहीं है। आज जब संघ परिवार का फासीवाद देश पर लागू है, जिसने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सभी पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया है। तो इसकी जड़ों की तलाश हमें भारत के अतीत में करनी चाहिए, जिससे बिना पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद किए भारत सच्चे लोकतंत्र की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। इस दृष्टि से हम भारतीय-अमेरिकी सम्बन्धों को भी समझ सकते हैं।

अमेरिका को इसकी परवाह नहीं है कि भारत में किसकी सरकार है या वह सरकार अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन कर रही है अथवा दमन कर रही है। नब्बे के दशक के बाद अमेरिका दुनिया की एक महाशक्ति नहीं रह गया है। चीन और रूस भी महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं तथा ये दोनों आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए भारत और अमेरिका दोनों के सामरिक और आर्थिक हित आपस में जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में भारत का मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका शिक्षा और नौकरी की तलाश में अमेरिका जा रहा है, जिसका बड़ा फ़ायदा भी अमेरिका को ही मिल रहा है।

शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका ने कम्युनिज्म के विस्तार को रोकने के नाम पर पाकिस्तान को अपना लठैत बना लिया था। आज बढ़ते हुए चीन विस्तार को रोकने के लिए भारत उसी भूमिका में आ गया है। चीन और रूस के बीच सामरिक साझेदारी बढ़ रही है। यूक्रेन संकट के समय इस बात ने और गति पकड़ी है। भारत की निर्भरता रूस के हथियारों पर है। भारत इस निर्भरता को कम करना चाहता है। अमेरिकी ख़ेमे के निकट जाने का यह भी एक बड़ा कारण है।

दुनिया भर में बढ़ते हुए वैश्विक, आर्थिक और सामाजिक संकट ने आज उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा पर भी संकट खड़ा कर दिया है। क्या दुनिया एक बार फिर द्वितीय महायुद्ध के दौर के फासीवादी संकट की ओर बढ़ रही है, इस पर भी आज गहन विश्लेषण की ज़रूरत है।

(स्वदेश कुमार सिन्हा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।यह आलेख जनचौक से साभार।)